商品のパッケージ/チラシ/カタログといった印刷物や、顧客への納品資料/IR資料/書籍などは、わずか一文字のミスが数百万の損害賠償や回収費用につながってしまいます。また、自治体や企業が送る対外的なメールは、些細なミスが信頼の損失や混乱を招いてしまうものです。食品系の表記においては、人命に関わるリスクさえあります。

小さなミスが莫大なリスクへと直結する校正業務は、人的・時間的リソースや労力を必要とする重要な業務です。そのうえ、担当者には心理的負荷がかかります。また、校正業務は今も紙とペンによる目視確認が一般的なので、アナログ校正ならではの課題も存在します。

一方、何事にもスピードが求められる現在、情報や商品は短期リリースを求められ、持続可能性の観点からペーパーレス化推進の流れが強まっています。校正業務における正確性と効率化の両立や、デジタル化のニーズはますます高まっているのです。

この記事では、校正業務に関する現状と課題を明確にしつつ、AIで校正業務を効率化する上でのポイントを紹介します。最新のAIプラットフォームである「GIDR.ai(ガイダーエーアイ)」が校正業務の効率化にどのように貢献できるかについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

▼以下のお悩みを解決します▼

出版社や企業のデザイン部、広報部、自治体関係者、「ひとり広報」の方

誤字脱字や表現の揺れといった一次チェックにかけるリソースを削減し、内容の部分により注力したい方

校正業務のヒューマンエラーを最小限にしたい方

アナログな校正業務に立ちはだかる壁

校正業務と言っても、企業によってさまざまなやり方があります。出版社や新聞社など、日常的に校正業務を行う業界を含め、一般的な校正スタイルのひとつは、紙とペンを使用しての目視確認です。

アナログ校正にはさまざまなコツやノウハウがありますし、企業独自の伝統的なやり方を守っている場合もあるでしょう。しかし、情報や製品、それにまつわる価値観の変化により、校正業務にさまざまな壁が立ちはだかるようになりました。

現在の校正業務が抱える6つの課題を考えてみましょう。

校正に携わる人数やかける時間に余裕がない

校正業務は、慎重に慎重を重ねるべき重要な業務です。そのため、複数人で確認作業をし、そのために多くの時間をかけます。

たとえば、サントリーホールディングス株式会社では、校正に6000時間かかっていました。

一方、加速する人手不足と短期リリースのニーズにより、校正に携わる人数や作業時間に余裕がなくなってきています。結果として、効率化が大きな課題となっているのです。

校正に関する品質が一貫・統一されにくい

近年は、グローバルスタンダード、ジェンダーや宗教倫理に関する価値観、法律や社会情勢、流行語や専門用語など、言葉や表現、価値観や倫理観が急激に変化する時代です。そのため、あらゆる言語的要素を迅速かつ的確にアップデートしていく必要があります。

工数が肥大化しやすい

誤字脱字や表現の揺れといった一次チェックに時間がかかったり、複数担当者による読み合わせや赤入れを行ったり…と、校正にまつわる工数は肥大化しやすいものです。部署をまたいでのチェックが必要となれば工数はさらに膨れ上がります。しかし、工数が肥大化した分だけ人為的なミスを誘発するリスクが高まります。

校正担当者に心理的負荷がかかる

校正業務は、「文章やデザインを確認するだけの作業」ではありません。つねに多額の費用や、人命、企業の信頼に関するリスクと隣り合わせであり、かつ締め切り期限にも迫られるので、担当者は細心の注意を払いながら業務を行います。校正業務は非常に大きな心理的負荷を負う業務なのです。

アナログ校正(目視確認)ゆえのミスが0にできない

紙とペンを利用した校正の場合、消し込みや赤入れによる人為的ミスを0にすることは不可能に近いと言っても過言ではありません。消し込みの漏れや、赤入れされた箇所の見間違い、あるいは読み間違いといった、アナログ校正ゆえに生じるリスクがあるからです。これらは、どれだけ見直しをしたり工夫をしたりしても、気がつかないときには残念ながら気づけません。

また、アナログ校正ではペーパーレス化に取り組めません。修正が見つかった分だけ、使用する紙が増えていくので、時には大量の紙を必要とします。

属人化する

レギュレーションに対する校正スキルやナレッジが属人化しやすいという課題があります。

校正業務にAIを取り入れにくい理由

これほどの課題がある中、なぜ校正業務のデジタル化が進まないのでしょうか。ひとつの理由としては、校正業務をまるっと任せることができ、人間の校正担当者と置き換えられるほどの精度をもつソリューションが存在していないからです。

とはいえ、生成AIは日々進化しています。すでにAIを校正業務に組み込んでいる企業も少なくありません。

しかし、「言葉は生き物」と言われるとおり、移り変わりの激しい「言葉」を扱う校正業務において、完全にAIに置き換えることは大きな挑戦となります。具体的に何がAIを利用する懸念点となるでしょうか。

一例として以下のような要素が考えられます。

- 人間だからこそ注目する表現のニュアンスや、文脈による捉え方などに気がつけず、意図せぬ「炎上」につながるのではないか

- 留意しなければいけない言葉や表現が多様化・厳格化している中、SNSでの拡散傾向が強まっているので、性能的に問題がなくともすべてをAIに任せるのは不安

- AIによる校正が「時代性」による価値観や倫理観などに則っていけるのか心配

3つの懸念点に共通する要素は、「人間ゆえに気がつく/感じるものへのリスク」です。上記のリスクを回避しながら、AIを活用して校正業務を効率化するポイントは、「ヒューマン・イン・ザ・ループ(HITL)」です。

「ヒューマン・イン・ザ・ループ」とは:AIを導入したシステムを安全に運用するためには、どうしても人間の関与が欠かせない、という考え方です。

従来のアナログ校正と、今のニーズに応えるためのデジタル校正を使い分けた「ハイブリッド校正」を実現するなら、校正業務の効率を向上させつつ、担当者の負荷を軽減することが可能です。

AIプラットフォーム「GIDR.ai」を校正業務に役立てよう

ここからは、「AIへの置き換え」ではなく、「AIによる支援」という観点で校正業務の効率化について検討していきましょう。

AIプラットフォーム「GIDR.ai(ガイダーエーアイ)」の機能の中から、校正業務に役立つ3つの機能を紹介します。

テキストデータのコンプライアンスチェック

GIDR.aiは、テキストデータを公開する前のコンプライアンスチェックに活用できます。記載すべきではない内容やその他の問題点を簡単に指摘・修正してくれます。各企業や団体による独自のコンプライアンスをあらかじめ学習させておくこともできます。

コンプライアンスチェックができるとはいえ、あくまでも校正業務の効率化を促す支援です。最終的なチェックは人間の校正担当者によって行うなら、より安心してコンテンツを公開できます。

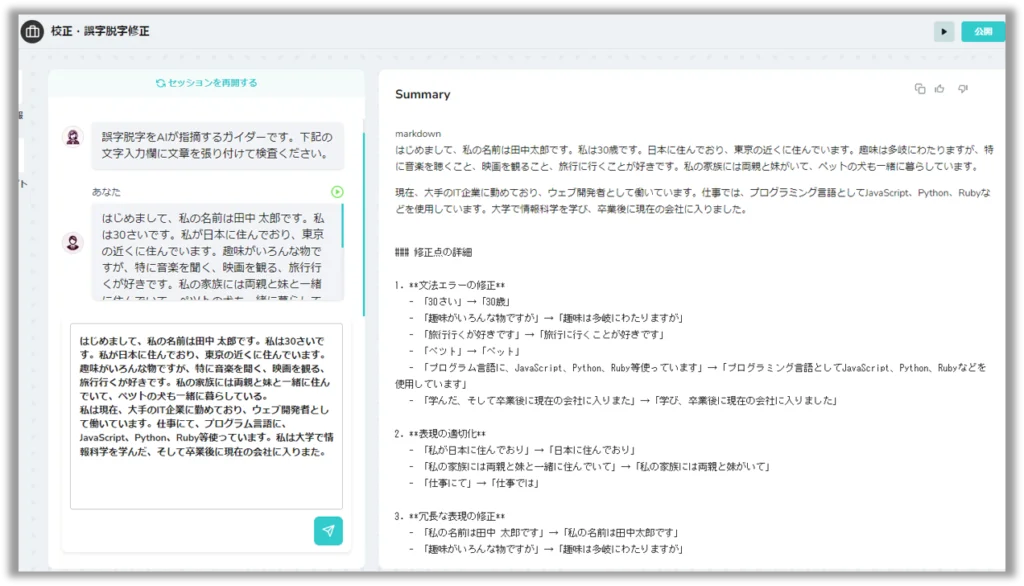

誤字脱字チェック

GIDR.aiなら、AIによる誤字脱字チェックが行えます。これにより、一次チェックの精度を均一化しつつ、効率を大幅にアップする効果が見込めます。

誤字脱字チェックについても、ヒューマン・イン・ザ・ループを忘れずに。ライターが意図的に変えた文字が誤字脱字判定されていたり、逆に本当は誤字脱字なのに、文が成立していたばかりに誤字脱字判定されなかったり…といったリスクが0ではないからです。

「誤字脱字チェックなら、ChatGPTやその他の生成AIでもできるようになっている」と思われますか。たしかに、無料で多くのユーザーが手軽に利用できる生成AIのサービスでも、誤字脱字のチェックができるようになっています。

とはいえ、チェックのために提供したコンテンツにまつわるセキュリティはどうでしょうか。社外秘の情報や、機密性の高い個人情報などを流し込んでも、情報漏洩の心配はありませんか。

GIDR.aiは、システムが使用するLLMのドメインを制御できるので、「いつの間にか情報が漏洩していた」という事態が起きにくい仕組みになっています。

機密情報を的確にマスキングできる機能もあるので、機密性の高い情報を取り扱う金融/保険/医療業界などでも安心して利用可能です。

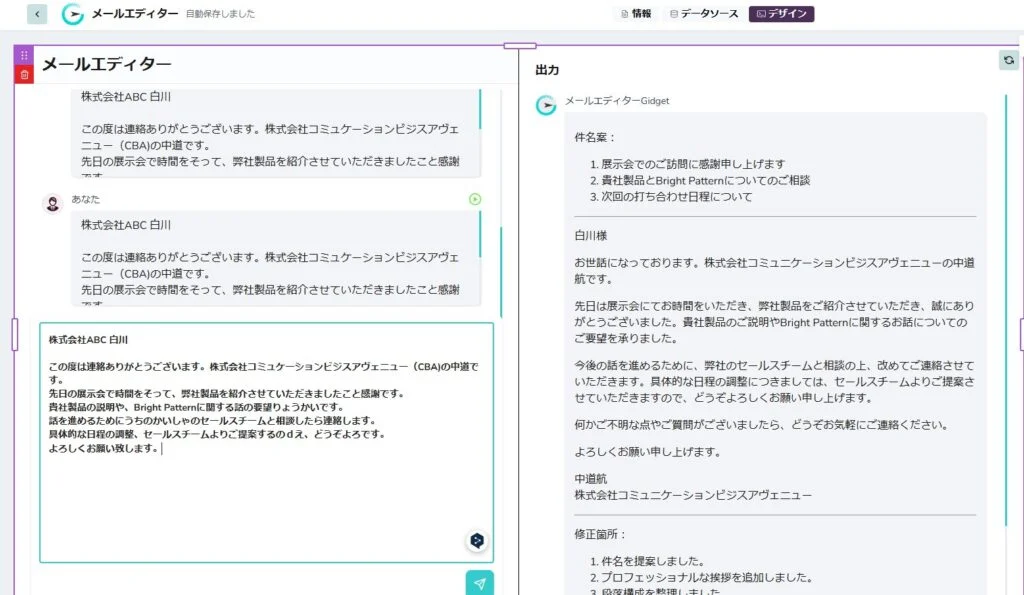

メール作成

GIDR.aiは、箇条書きした内容からビジネスメールを生成することができます。生成時には、誤字脱字チェックや文章校正、件名提案や修正箇所の提示をしてくれます。

作成されたメールをそのまま送信することはしないようにしましょう。むしろ、ビジネスメールの草稿を手早く作成できたことにより、メールの内容や相手への気遣いなどにより集中しやすくなります。

GIDR.aiは、紙資料のデジタル化が得意です。セキュリティを最重視する国際連合との取引実績を持ち、大量の紙資料のデジタル化プロジェクトを成功させています。もし大量の印刷されたマニュアル、資料、書籍をデジタル化したいときにはお気軽にお問い合わせください。

▼GIDR.aiのユースケース動画▼

AIと人間による「ハイブリッド校正」のメリット

最後に、GIDR.aiによる校正業務の支援を含め、従来のアナログ校正とデジタル化を組み合わせた「ハイブリッド校正」のメリットを解説します。

複数の校正担当がいても一元管理できる

AIを含むデジタル校正であれば、複数人で同時に同じファイルを閲覧できるので、校正したいドキュメントの共有が迅速かつ手軽に行えます。

回覧の待ち時間を削減できる

複数人でのチェックや、部署をまたいでの確認が必要なとき、ドキュメントを回覧する時間が必ず必要となります。デジタル校正の環境があれば、回覧のための時間をカットし、校正業務そのものに時間をかけやすくなります。

ペーパーレス化に取り組める

「校正業務のすべてが紙とペン」というスタイルから脱却するので、修正の度に刷り直すことがなくなったり、刷る回数あるいは枚数を削減できたりといった効果が望めます。結果として最低限の紙のみで校正業務を行えるようになり、ペーパーレス化に取り組めるのです。

アナログならではのヒューマンエラーを防げる

AI校正を活用するなら、消し込みの漏れや、赤入れ文字の見間違い/読み間違いといった、アナログならではのヒューマンエラーを防ぎやすくなります。

精度や基準を統一しやすい

AIによる校正だからこそ、複数人で校正をする場合に発生しやすい精度のばらつきや表現の揺れなどを統一することが可能です。

コンテンツの内容そのものを検討する時間が増える

誤字脱字チェックなどの一次チェックに時間がかかると、期日通りにコンテンツやメール、印刷物をリリースすることが精一杯という状況に陥りやすいものです。AIによって一次チェックを効率化できれば、内容そのもののチェックに注力する余裕が生まれます。AIがカバーできていなかったり、人間だからこそ気になる言葉や文章のニュアンスに気がついたりできるので、意図しない「炎上」や、企業イメージや信頼の低下を回避しやすくなるでしょう。

最後に

この記事では、校正業務をどのように効率化できるかについて解説しました。企業の信頼や顧客の人命、多額の費用といった大きなリスクと隣り合わせにありながら、効率化を意識しなければいけない校正業務。校正の正確性を維持しつつ効率化するポイントは、ヒューマン・イン・ザ・ループでした。ぜひハイブリッド校正によって、より効率的でより安心できる校正業務を実現してください。

記事の中では、GIDR.aiから3つの役立つ機能を紹介しました。弊社では、その他の機能を含め、校正業務においてどのように実用化できるかといった具体的なご相談をいつでも承っています。ぜひ心配な点などをお気軽にお問い合わせください。

▼GIDR.aiの多彩な使い方については、動画でもご確認いただけます▼